skip to main |

skip to sidebar

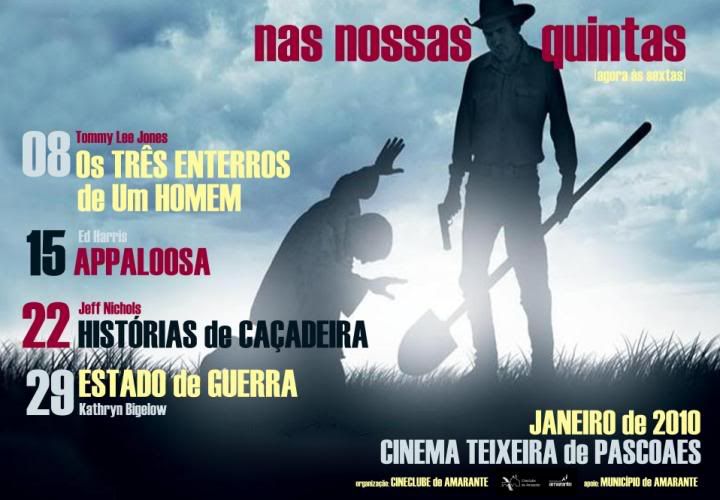

Título original: The Hurt LockerDe: Kathryn Bigelow

Com: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph Fiennes

Género: Guerra, Thriller

Classificação: M/16

Origem: EUA

Ano: 2008

Cores, 131 min

SiteUma invulgar abordagem cinematográfica da guerra, com o conflito no Iraque como pano de fundo, em que se questiona o lado vicioso da batalha. Kathryn Bigelow filma o dia-a-dia de uma unidade de elite do Exército que desmantela bombas em Bagdad, penetrando na intimidade e na mente de homens que foram para a guerra como voluntários e para quem o campo de batalha tanto significa adrenalina, como atracção e vício. Um pelotão numa cidade de potenciais inimigos em que qualquer objecto pode ser uma bomba. E o perigo não está exclusivamente no campo de batalha nem o inimigo apenas do outro lado da barricada...

Mark Boal, jornalista e argumentista, utiliza as suas próprias experiências ao lado de soldados americanos no Iraque para construir este argumento (como já tinha feito em "No Vale de Elah", de Paul Haggis).

Vencedor de seis Óscares: melhor filme, realizador, montagem, montagem de som, mistura de som e argumento originalJorge Mourinha, in PÚBLICO, 16 de Setembro de 2009

O perigo é a minha profissão

O melhor filme de guerra em muitos anos e um filme de acção que envergonha 95 por cento dos "blockbusters" americanos recentes.

Dá vontade de ir directo à hipérbole: "Estado de Guerra" é o melhor filme de guerra em muitos anos. É uma trip impressionista pelo "lado escuro", uma injecção de adrenalina directa para a veia, uma "walk on the wild side" para citar a canção de Lou Reed. Porque - ao contrário da recente vaga de filmes americanos sobre o Iraque e as suas sequelas, ou de muito do cinema que se fez sobre o Vietname, por muito bons que alguns deles sejam - não é um filme que questione razões, motivos, psicologias. "Estado de Guerra" não pede desculpa por olhar para as coisas de frente e pegar o touro pelos cornos: sim, a guerra é um inferno (não são poucas as cenas onde o choque surdo da morte mesmo aqui ao lado bate com violência), mas para quem está lá no meio é também um vício, uma necessidade, uma maneira de estar vivo.

Tudo se passa numa unidade de minas e armadilhas, acompanhando os desafios quotidianos de um sapador-mineiro viciado nos riscos de desactivar os (progressivamente mais complexos) engenhos explosivos improvisados que os insurgentes constantemente plantam nas ruas de Bagdad, numa "escalada" em que cada bomba neutralizada abre caminho a um desafio mais elaborado e exigente. (Há, é verdade, algo de video-jogo aqui pelo meio, mas é uma leitura necessariamente a posteriori - e nunca um filme inspirado num jogo conseguiu o crescendo de tensão que Bigelow constrói aqui com virtuosismo.) Mas outra faena que "Estado de Guerra" faz ao touro é explicar que Iraque, Afeganistão, Vietname, Coreia, Balcãs, etc., são nomes diferentes para um mesmo território. O "onde" perde a sua relevância. A única ideologia é o pragmatismo. A guerras são todas iguais, há inocentes e culpados, entre mortos e vivos alguém se há-de safar.

Sim, este é um mundo de homens (as únicas mulheres aqui estão longe, em casa, mas esta camaradagem masculina é tão poderosa como frágil, ameaçada a cada momento), mas, paradoxo irónico, foi preciso uma mulher para fazer o melhor filme de guerra em muitos anos. É verdade que não é uma mulher qualquer - Kathryn Bigelow, ex-mulher de James Cameron, uma das poucas cineastas femininas que se impôs no mundo codificado do filme de género. Mas nada na sua obra anterior - que vai de "Ruptura Explosiva" a "Estranhos Prazeres", nem sempre conseguida, mas sempre estimulante - daria a entender que seria capaz de conseguir o que muitos outros têm procurado fazer sem lá chegar: um "statement" praticamente definitivo sobre viver a guerra, com todas as amplitudes térmicas emocionais que isso implica.

Não é, atenção, proeza exclusiva de Bigelow: tire-se o chapéu ao jornalista Mark Boal, que baseou o argumento nas suas próprias experiências acompanhando as tropas no Iraque, e à sua capacidade de desenhar personagens com dois ou três traços; à justeza de um elenco notável encabeçado por um Jeremy Renner na medida certa de obsessão; à "vérité" poeirenta da imagem de Barry Ackroyd (cúmplice habitual de Ken Loach). Mas foi Bigelow quem conseguiu a improvável alquimia de pegar numa história que tinha tudo para se tornar em mais um "statement" neo-liberal sobre a futilidade da guerra e transformá-la, primeiro, num filme de acção que envergonha 95 por cento dos "blockbusters" americanos produzidos nos últimos dez anos e, segundo, num dos olhares mais lúcidos e inteligentes sobre os homens que fazem a guerra sem precisar de recorrer a explicações freudianas.

Houve quem olhasse para "Estado de Guerra" como um filme paredes-meias com o exercício de recrutamento, mas Bigelow limita-se a admitir que há qualquer coisa de primitivo no nosso fascínio pela guerra, que a experiência é tão radical e limite que nada, mas nada, consegue equiparar-se-lhe - e que mais vale aceitar que isso é algo que não consegumos explicar verbalmente, e que transcende políticas e atitudes para ser, apenas, algo de intensamente pessoal e intransmissível. "Estado de Guerra" não explica: observa e constata.

E - milagre! - quem o quiser ver, apenas, como um "thriller" de acção pode fazê-lo que continua a ter direito a um filme notável.

Título original: Shotgun StoriesDe: Jeff Nichols

Com: Michael Shannon, Douglas Ligon, Barlow Jacobs

Género: Drama, Thriller

Classificação: M/12

Origem: EUA

Ano: 2007

Cores, 92 min

SiteAbandonados pelo pai, do qual apenas guardam a memória de ser um homem bêbedo e violento, Son, Boy e Kid cresceram a ouvir as queixas e reclamações de uma amarga mãe. Ela culpou-os sempre por ter sido abandonada pelo pai deles, que nem se deu ao trabalho de, antes de partir, dar nomes de jeito aos filhos. Longe desta família, o homem acaba por recompor-se e formar outro clã. Desta vez, junta-se com uma afável companheira, de quem tem quatro filhos - e todos eles recebem nomes em condições...

É depois da sua morte que irrompe o conflito entre os dois grupos de meios-irmãos. E, com os campos de algodão e as estradas do Arkansas como pano de fundo, os rapazes descobrem até onde estão dispostos a ir para proteger a sua família.

Vasco Câmara, in PÚBLICO, 9 de Junho de 2009

Como um western trágico

Um exemplar do novo "indie" americano, história de vingança familiar que podia ser um "western" trágico - mas filmada contra o "western" e contra a tragédia.

Numa entrevista à revista "Filmmaker", Jeff Nichols responde assim a uma pergunta do género "se pudesse escolher, em que época, em que lugar, filmaria?": a meio dos anos 60, no sul americano, e a preto-e-branco, diz. Na sua nota de intenções, no site de "Histórias de Caçadeira", explicita ainda mais ao que vem com esta primeira longa (2007): estar contra a corrente do cinema contemporâneo e suas vestimentas, por isso não usou o vídeo, por isso o filme tem diálogos e narrativa, por isso a câmara não se mexe, ou só se mexe quando tem de... (E há outra coisa: Nichols ficou marcado por "Lawrence da Arábia", o que dito por um cineasta de 31 anos é algo que pode soar anacrónico).

Não é a primeira vez que, no contacto que vamos tendo com o novo "indie" encontramos a disposição para um "back to basics" - que é também o regresso ao tempo em que o cinema americano era adulto, e isso foi há muito tempo, algures entre os anos 60 e 70, lá está... Parece ser esta uma história a contar sobre o novo "indie". Lembramo-nos de "Ballast" (2008), de Lance Hammer, de "Prince of Broadway" (2008), de Sean Baker, de "Wendy and Lucy" (2008), de Kelly Reichardt - filmes que o IndieLisboa exibiu - ou de um maravilhoso "Go Get some Rosemary" (2009), de Ben e Joshua Safdie (Quinzena dos Realizadores de Cannes), e vemos cineastas ao encontro de uma respiração entretanto perdida. E ao encontro de personagens e paisagens que nunca mais foram filmadas, ou nunca mais foram filmadas assim... de John Cassavetes a Barbara Loden (modelos visíveis nos filmes citados), ou, para regressarmos a "Histórias de Caçadeira", nunca mais assim desde Martin Ritt, Stuart Rosenberg ou Arthur Penn, a geração que, nos anos 60, passou do pequeno para o grande ecrã fazendo uma síntese com os restos do cinema clássico e com o pragmatismo do realismo televisivo.

É por este território que anda "Histórias de Caçadeira", história de vingança entre duas facções de uma família do sul americano, entre dois grupos de filhos, aqueles que um pai alcoólico abandonou e aqueles que esse pai, depois de convertido à religião, criou com nova mulher. Passa-se no dormente Arkansas, estado natal de Nichols - estas personagens e esta paisagem adormecida são as da infância do realizador. E é uma história contada do lado dos "abandonados", chamados Son, Boy e Kid - como se os pais se tivessem esquecido de lhes atribuir identidade... Podia ser um "western" que vai preparando o duelo final, aquilo pelo qual as personagens e os espectadores anseiam com euforia. Mas Nichols trabalha para frustrar euforias - e isso a uma segunda visão do filme corre o risco de se evidenciar como programa, como se ouvíssemos em surdina um "tema", um discurso pós-11/09 contra a vacuidade das vinganças (e até o facto de o título caminhar para a abstracção, "Shotgun Stories", "Histórias de Caçadeira", participa de certa tendência para a aridez).

Nicholas, dizíamos, trabalha meticulosamente essa frustração desde logo quando constrói com sentido de irrisão a personagem - Shampoo - que é a figura do agoiro: cheio de pensos, ele próprio desastre ambulante, à procura de lugar para estacionar o carro no terrenos de Son, Boy e Kid, que é como quem diz: à procura de lugar na narrativa. Ou quando nos faz interessar pelo irmão com medo. E quando - é o mais distintivo em "Histórias de Caçadeira" - usa como armas o laconismo, o silêncio nos planos e exercita uma respiração que contraria o espectáculo da tragédia anunciada, que contraria uma dimensão "bíblica" (a sequência em que a polícia chega e impede o que podia ser um ajuste de contas; as elipses com o episódio da serpente; a forma como a morte está sempre fora de campo). Não é por acaso que numa entrevista tenha assumido que o seu filme está menos do lado da poesia de Terrence Malick e mais do lado de "Hud", de Martin Ritt, ou de "Cool Hand Luke", de Stuart Rosenberg (isto para além das dívidas assumidas para com o universo de Cormac McCarthy ou Raymond Carver).

Dossier de imprensa

Título original: AppaloosaDe: Ed Harris

Com: Ed Harris, Jeremy Irons, Renée Zellweger, Viggo Mortensen

Género: Drama, Western

Classificação: M/12

Origem: EUA

Ano: 2008

Cores, 116 min

SiteNo Novo México, em plena conquista do Oeste, a pequena comunidade mineira de Appaloosa vive sob o jugo do poderoso Randall Bragg e do seu bando, desde que assassinaram o xerife a sangue-frio. Para pôr fim ao reinado de terror de Bragg, o "marshal" Virgil Cole e o seu adjunto Everett Hitch são chamados à cidade, mas os seus métodos podem não ser suficientes. A chegada de Allison French, uma sedutora viúva, vai também colocar estes homens à prova.Manuel Cintra Ferreira, in EXCPRESS, 10 de Abril de 2009

A paixão dos fortes

Poderá parecer exagerada a evocação de um dos mais belos westerns da história do cinema — “A Paixão dos Fortes”, de John Ford —, mas mesmo um olhar distraído sobre o mais recente filme de Ed Harris recorda em muitos momentos esse clássico. Se é evidente que há em “Appaloosa” um lado estilizado que leva a incluí-lo na linha dos westerns mais recentes, não há dúvida que tal filiação se faz não por um olhar ‘pós-moderno’, como tem sido regra, mesmo nos filmes mais conseguidos (caso de “O Assassínio de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford”, de Andrew Dominik), mas por um respeito pelas normas clássicas do género. Aliás, se atentarmos bem num filme como a citada obra-prima de Ford, verificamos que este pode ser visto como o primeiro western ‘estilizado’ como tal se concebe agora. Recorde-se, por exemplo, a genial sequência que antecede o baile ao ar livre, nos figurinos das personagens, na sua colocação no espaço do plano, nos seus movimentos, onde tudo parece corresponder a uma série de linhas abstractas.

É certo que “Appaloosa” está muito aquém do filme de Ford, mas, ao contrário de outros realizadores que modernamente se têm confrontado com o género, Ed Harris mostra conhecê-lo bem e revela um respeito que não se confunde com subserviência ou pura imitação. “Appaloosa” é como um filme fora do tempo, pois dir-se-ia ter sido feito na época dourada do género, mas, paradoxalmente, revela-se nessa perspectiva bem mais moderno do que os restantes, na forma como encena as situações clássicas e recupera certos estereótipos. Deste ponto de vista, o filme de que “Appaloosa” mais se pode aproximar, entre as incursões recentes ao western, talvez seja “Open Range — A Céu Aberto”, o muito subvalorizado filme de Kevin Costner.

“Appaloosa” retoma toda uma série de situações e personagens do western clássico. Aí temos a cidade onde um estranho dita a lei e que procura libertar-se do seu domínio. A cidade de Appaloosa corresponde à típica Tombstone do filme de Ford e de todos os restantes à volta de Wyatt Earp e sua família. O contrato que os cidadãos responsáveis fazem com Virgil Cole (Ed Harris) e Everett (Viggo Mortensen) retoma o da cidade de Warlock com a dupla de pistoleiros formada por Henry Fonda e Anthony Quinn, no filme “O Homem das Pistolas de Ouro”, de Edward Dmytryk, assim como a relação entre os dois homens, mas sem a carga ‘psicanalítica’ deste último. A relação Virgil-Everett é mais clássica, radicada na das personagens dos filmes de Howard Hawks e das melhores séries B do género: a amizade viril que nem uma mulher consegue quebrar. Também a figura feminina retoma um olhar mais límpido e clássico, mesmo na crueza das suas atitudes e relações. E o vilão (um inesperado e excelente, como sempre, Jeremy Irons) é uma síntese dessas personagens enérgicas e brutais que foram também incontornáveis no western, dos vilões de Anthony Mann (John McIntire em “Terra Distante”) ao Ian McShane da admirável série televisiva “Deadwood”.

“Appaloosa” é uma lufada de ar fresco no cinema ‘de género’. O mais clássico dos westerns modernos e o mais moderno dos westerns clássicos.

Título original: The Three Burials of Melquiades EstradaDe: Tommy Lee Jones

Com: Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo

Género: Drama

Classificação: M/12

Origem: EUA

Ano: 2005

Cores, 121 min

SiteO corpo de Melquiades Estrada é encontrado numa vala no meio do deserto, onde foi rapidamente largado após ter sido assassinado. Sem se preocuparem em encontrar o responsável pelo crime, as autoridades sepultam-no no cemitério local. Pete Perkins, capataz de um rancho local e melhor amigo de Melquiades, decide enfrentar o seu assassino. Pete obriga o assassino a transportar o cadáver de Melquiades até à sua terra natal, no México, oferecendo desta forma ao seu finado amigo uma viagem memorável até ao seu terceiro enterro. "Os Três Enterros de um Homem" é a estreia na realização do actor Tommy Lee Jones e foi apresentado na competição do Festival de Cannes, onde conquistou os prémios de Melhor Argumento e Melhor Actor.Luís Miguel Oliveira, in PÚBLICO, 17 de Fevereiro de 2006

Um corpo no deserto

"Os Três Enterros de um Homem" é a muito razoável estreia de Tommy Lee Jones na realização cinematográfica (como realizador, na sua filmografia só consta mais um telefilme de há perto de dez anos), partindo de um argumento escrito pelo mexicano Guillermo Arriaga, habitual colaborador do seu compatriota Alejandro Gonzalez Iñarritu. Menos "filme de actor" do que talvez se pudesse esperar, é um belo filme "fronteiriço" sobre os "trânsitos" na fronteira entre o Texas e o México, de caminho revisitando as ruinas do "western" e a dissolução da ruralidade americana a ele associada. Para além de lançar um olhar bastante forte sobre a paisagem, que se inscreve no filme como nem por isso se tem visto muito no cinema americano recente - é verdade que em "O Segredo de Brokeback Mountain" também há uma "inscrição" da paisagem, mas para além de ser uma paisagem mais fria e nortenha, surge investida de um simbolismo de que o filme de Jones, mais físico, está quase por completo desprovido (e isto não é necessariamente um juizo comparativo de valor, só uma constatação).

Mesmo que o argumento de Arriaga preserve algumas marcas estilísticas presentes nas suas colaborações com Inarritu, mormente a decomposição da narrativa em sucessivos fragmentos temporais "desordenados", estamos bastante longe delas (esses horrendos, dizemos nós, "Amores Cães" e "21 Gramas"). Mais sensato, mais adulto, mais consistente, e muito menos exibicionista, o olhar de Tommy Lee Jones está mais próximo do de alguém como John Sayles, cineasta cujo universo tem evidentes contiguidades com o deste filme, e que mais do que uma vez filmou esta zona de identidade "mestiça" para cá e para lá da fronteira americano-mexicana. "Lone Star", por exemplo - que em português se chamou "Um Corpo no Deserto", título que também se podia aplicar ao filme de Jones. O homem que tem três enterros (e que o título original nomeia, ao contrário do anonimato preferido na tradução portuguesa) chama-se Melquiades Estrada, era um imigrante ilegal algures numa terreola texana, e também ele acabou por ser "um corpo no deserto". A história central do filme é a da viagem desse corpo através do deserto, rumo a um derradeiro enterro na sua terra natal, um lugarejo mexicano. É Jones quem conduz o cortejo, em cumprimento de uma promessa, levando com ele, para além do corpo, a personagem de Barry Pepper (um guarda-fronteiriço cuja relação capital com esta história quem vir o filme perceberá).

Para além das qualidades gerais que já tentámos descrever, "Os Três Enterros..." abunda em detalhes que raramente se apanham em falso. A galeria de personagens secundárias, encarnação da resignação e da "desertificação"; uns toques de "absurdo realista", como o encontro em pleno deserto com uma "troupe" de mexicanos candidatos a imigração ilegal; ou a evocação, vagamente nostálgica, de alguma mitologia "country & western", na música (na terreola há sempre um rádio a tocar "country", como na "Última Sessão" e no "Texasville" de Bogdanovich) e na presença de músicos actores (Dwight Yoakam como xerife e Levon Helm, ex-The Band, num pequeno mas lancinante papel).

Mas a melhor medida da habilidade de Jones talvez seja isto: o facto de ele passar boa parte do filme a transportar um cadáver semi-decomposto, conservado em sal, chegar mesmo a penteá-lo, e isso nunca parecer grotesco.