skip to main |

skip to sidebar

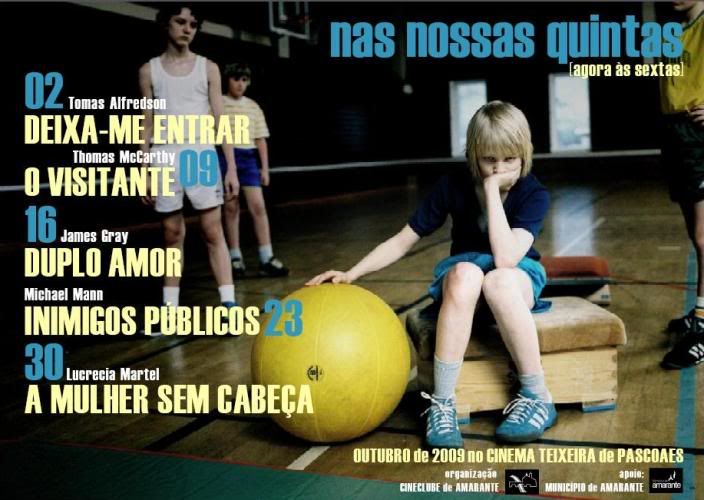

Título original: La Mujer sin CabezaDe: Lucrecia Martel

Com: César Bordón, Claudia Cantero, María Onetto

Género: Drama, Thriller

Classificação: M/12

Origem: ARG/ESP/ITA

Ano: 2008

Cores, 87 min

Veronica vai ao volante do seu carro quando num momento de distracção sente que atropela qualquer coisa. Nos dias seguintes, sente-se a desaparecer, sente-se estranha às coisas e às pessoas que a rodeiam, aluada. Confessa ao marido que se calhar atropelou alguém, regressa ao local do acidente, mas só descobre o cadáver de um cão. Porém, quando a vida parece regressar à normalidade, um cadáver é descoberto...

Luis Miguel Oliveira, in PÚBLICO, 17 de Abril de 2009

A mulher sem cabeça

Deve ser o filme de Lucrécia Martel que mais brilha em, chamemos-lhe, "inteligência conceptual". Filme sobre "o que não se viu", ou mais exactamente sobre "o que não se ousou ver", sobre algo que, à mingua de "objectivação", ficou a pairar no espírito da protagonista como uma culpa nebulosa, fundada apenas na sua própria possibilidade (a possibilidade de alguma coisa ter acontecido, ou seja, de alguma coisa ter ficado por ver), "A Mulher sem Cabeça" não só resiste ferreamente a revelar seja o que for - o que esta escondido fica escondido, não se esvaziam piscinas nem se revolve a terra do jardim, o "recalcado" não se confirma pelo regresso - como sistematicamente limita o acesso do espectador à plena visão (toda a planificação, da cabeça "cortada" pelo enquadramento na espécie de gag que antecede o genérico ao "flou" dos planos finais, nega conscientemente o desejo de ver, de ver na integra e de ver com nitidez).

Um universo a ribombar em incerteza e em ausência de respostas, Hitchcock, Bunuel, o "Blow Up" de Antonioni, andam pela vizinhança (como andam, eventualmente, ecos mais relacionados com a historia argentina recente e com a "metáfora social"). Mas é quando nos lembramos deles que melhor percebemos como falta a "A Mulher sem Cabeça" a desenvoltura para transgredir o seu conceito, para ocupar a cabeça do espectador com outra coisa que não seja o ronronar monótono do reconhecimento dos sinais da inteligência do filme. Uma outra relação com as personagens, talvez, mais feroz ou mais compassiva, no mínimo não tão aparentemente desinteressada como aqui. Talvez. Seja como for, já era assim no "Pântano" e na "Menina Santa": Lucrecia Martel parece que é uma cabeça sem mulher, e os grandes entusiasmos pedem, naturalmente, um corpo inteiro.Jorge Mourinha, in PÚBLICO, 3 de Abril de 2009

Quando a cabeça não tem juízo

A longa-metragem da argentina Lucrecia Martel é um dos melhores filmes que vamos ver todo este ano.

E, à terceira longa-metragem, depois de "O Pântano" (2001) e de "A Rapariga Santa" (2004), as águas dividiram-se. Há quem ache que Lucrecia se estampou ao comprido e há quem ache que Lucrecia deu o salto para cima que se esperava. E, contudo, longe da recepção complicada que "A Mulher sem Cabeça" teve em Cannes 2008, o que se revela é a confiança e a segurança de uma cineasta que ganhou coragem para levar o seu cinema mais longe sem por isso continuar a deixar de falar do que lhe interessa. Continua a ser um cinema da fuga em frente, da fraqueza, do remorso, da culpa, da dúvida; só que, agora, é-o um modo mais fluido, mais equívoco, mais suspenso.

Porque "A Mulher sem Cabeça" corre numa espécie de animação suspensa: a que Verónica (extraordinária Maria Onetto) sente depois de ter um acidente de carro numa estrada rural, bater com a cabeça no volante e evitar voltar para trás para ver o que atropelou. Uma pessoa? Um animal? Um ramo de árvore? Seja o que for, Verónica sente-se a flutuar durante alguns dias, como se aquele acidente tivesse alterado alguma coisa na sua química pessoal, como se já não fosse a mesma dentista de uma pequena cidade de província que tem uma vida confortável numa boa casa com dois carros e as filhas na universidade. Como se a sua vida tivesse mudado radicalmente - mas só dentro da sua cabeça. A que, alegadamente, perdeu.

É isto: uma história sobre uma mulher que perde as âncoras e percebe que o mesmo conforto de sempre já não chega para lhe garantir estabilidade. Que se convence, com uma segurança assustadora, que pode ter morto alguém, mas que vai aos poucos descobrindo que poderá nunca ter a certeza, e que começa a duvidar da sua própria sanidade mental quando tudo se começa a diluir como se tivesse sido um pesadelo.

E a câmara com que Martel acompanha Verónica está a contar a verdade ou está dentro da sua cabeça, a ver o que ela vê ou, mais correctamente, o que ela sente? Aquela noite no hotel existiu realmente ou foi sonhada? A realizadora argentina propõe-nos um pequeno quebra-cabeças existencial: dá-nos as peças todas e deixa-nos soltos para decidir o que elas querem dizer.

A levitação em que "A Mulher sem Cabeça" decorre não joga em nada contra o cinema "panela-de-pressão" de famílias rurais em crise permanente a que Martel nos habituou; só que, onde "O Pântano" e "A Rapariga Santa" levavam a fervura ao ponto de ebulição, o novo filme deixa o lume sempre brando. Como quem está confiante que já não precisa de ajuda para chegar ao fim da receita. A desorientação - de Verónica, do filme, do espectador - tem qualquer coisa do cinema oblíquo e seco de Antonioni, até no formalismo mais cuidado destas figuras perdidas ou talvez prisioneiras dos seus universos assépticos (digamos: mais o Antonioni do "Deserto Vermelho" do que o de "A Aventura"), mas sentimo-lo mais como homenagem respeitosa, inspiração para dar o salto, mais do que solução para um beco sem saída.

Se algum problema há com "A Mulher sem Cabeça" é que o laconismo visual da cineasta - que já existia nos filmes anteriores mas que aqui é levado muito mais longe - pode sugerir um certo autismo austero, uma espécie de circuito fechado que resiste teimosamente a quaisquer explicações (e o tempo continua a ser um dispositivo importante, que utiliza aqui a chuva e a tempestade como metáforas do que se passa dentro da cabeça de Verónica). Mas isso é também uma marca de autor - e, para nós, "A Mulher sem Cabeça" confirma Lucrecia Martel como uma das grandes autoras reveladas pelo cinema contemporâneo na década de 2000.

Download: Entrevista a Lucrecia Martel

Título original: Public enemiesDe: Michael Mann

Com: Johnny Depp, Billy Crudup, Marion Cotillard, Christian Bale

Género: Acção, Drama

Classificação: M/16

Origem: EUA

Ano: 2009

Cores, 141 min

Site

Durante os anos da Grande Depressão, existia em toda a população americana, uma revolta generalizada contra os bancos por serem a causa da crise resultante da quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929. Apareceu então um grupo de gangsters, liderado por John Dillinger (Johnny Depp). Dillinger rapidamente conquistou a simpatia do público, tanto pelos seus assaltos a bancos como pelas épicas evasões da prisão, sendo considerado uma espécie de Robin dos Bosques da era moderna.

Depois de várias tentativas do Governo americano para o deter, J. Edgar Hoover (Billy Crudup), chefe do departamento do FBI que mais tarde se viria a tornar uma das maiores organizações de investigação do mundo, atribui a Dillinger a designação de Inimigo Público Número Um, atribuindo a Melvin Purvis (Christian Bale) a árdua tarefa de o deter. A perseguição, com vários sucessos e fracassos, terminaria com a morte de Dillinger, em 1934. Michael Mann ("Heat - Cidade Sob Pressão", "Miami Vice", "Colateral") foi buscar inspiração ao livro do historiador e jornalista Bryan Burrough: "America's Greatest Crime Wave and the Birth of the FBI".

Fica a curiosidade: Johnny Depp e restante elenco usam chapéus feitos com feltro da fábrica Fepsa, de São João da Madeira.

Luís Miguel Oliveira, in PÚBLICO, 5 de Agosto de 2009

História de um ladrão analógico

"Inimigos Públicos" filma John Dillinger como último representante de um tempo, prestes a acabar perante os indícios de uma nova era. Michael Mann é um dos casos interessantes da cinefilia contemporânea. Por várias razões, esta por exemplo: está por provar cabalmente que o Mann de "Miami Vice" (um dos melhores filmes americanos desta década), o destes "Inimigos Públicos", e vá lá, o de "Colateral", seja o mesmo Mann do "Último dos Moicanos", de "Heat" ou "Ali".

Fugiria demasiado ao assunto deste texto ilustrar melhor esta dúvida, mas resumiríamos assim: se Mann, ao longo da sua obra, pareceu sempre alguém interessado em elaborar a partir das formas e figuras tradicionais da narração

cinematográfica clássica, um "cineasta da mise-en-scène" quase (quase) no sentido "Mac-mahoniano" do termo, nunca o fez de maneira tão entusiasmante nem tão bem sucedida como a partir do momento em que passou a utilizar as pequenas câmaras digitais que foram o instrumento de trabalho dos seus últimos três filmes. Este facto, por si mesmo, constitui uma "questão interessante" para a cinefilia contemporânea; mas há ainda outro aspecto que vale a pena notar: interessado nos modos da narração mais do que na coisa narrada, Mann é muito capaz de ser o último formalista (no sentido estrito e historicamente legitimado do termo, como é óbvio) do cinema americano. Não espanta que a sua obra-prima seja "Miami Vice", filme sem "tema", filme quase sem "história" - do que nos lembramos é da luz, dos tempos e dos movimentos, da relação entre os corpos dos actores e o cenário.

A luz, os tempos e os movimentos, a relação entre os corpos dos actores e o cenário: felizmente, apesar de ter mais "tema" e mais "história" (a saga de John Dillinger e a caça que o então incipiente FBI lhe moveu), "Inimigos Públicos" também nos deixa ver e pensar nessas coisas. Menos pictórico e ambiental do que "Miami Vice", mais consistentemente centrado numa narrativa, é verdade que sentimos a falta daqueles momentos do filme de Miami em que tudo se parecia suspender, tornar abstracto, não dependente de factos narrativos - mesmo que nalgum grau isso não deixe de

acontecer em "Inimigos Públicos", por exemplo em muitas das cenas entre Dillinger (Depp) e a namorada (Marion Cotillard), embebidas por um desejo difuso (diríamos um "longing", passe o inglês) de existirem para lá da narrativa como facto. Por outro lado, é claro que o essencial da história está na impossibilidade de Dillinger fugir à sua narrativa, que obviamente é o que permite a Mann filmá-los (à personagem e à narrativa) com um sentido trágico quase elegíaco, bem distinto do tratamento de John Milius no seu "Dillinger" dos anos 70.

Ao mesmo tempo, "Inimigos Públicos" não deixa de ser um regresso à acção, com menos matizes e cambiantes do que "Miami Vice". É em muitas destas cenas que se torna extraordinário o trabalho de câmara, sempre em flutuação, como que acompanhando as cenas, testemunhando-as, impondo-lhes uma respiração e uma espécie de um desfasamento (razão pela qual frequentemente parece haver um ralenti que de facto não existe) particularmente fascinantes. Como se a câmara, mobilíssima, encontrasse a sua própria coreografia, desenhasse os seus arcos entre os actores e o espaço, dentro da coreografia geral da cena. Liquidez e solidez: a câmara mergulha dentro desta imagem digital muito aquosa, mas fá-lo para dar conta da solidez da "mise-en-scène", para testemunhar a sua dureza e o seu rigor, para

criar um ponto de vista sobre a sobre a "mise-en-scène" que nunca se confunde com ela, mas também nunca se torna numa distância "inorgânica". É raro, e é talvez o ponto onde Mann é mais "vanguardista".

Este tratamento moderno de uma personagem e de uma época (os anos 30) clássicas tem, curiosamente, alguns ecos dentro da própria narrativa. Dillinger é o tipo de ladrão romântico e "popular" (durante a Depressão assaltar bancos colhia alguma empatia junto do povo, "honni soit qui mal y pense"), arcaico e "analógico", totalmente impossível nos dias de hoje - onde as escolhas se limitam à criminalidade "abstracta" dos "hackers" ou dos Madoffs. "Inimigos Públicos" filma Dillinger como último representante de um tempo, prestes a acabar perante os indícios de uma nova

era. É toda a intriga paralela com Edgar Hoover (Billy Crudup) e a constituição do FBI como instituição "moderna" - o princípio da aposta tecnológica, a criação de um sistema "big brother" capaz de esquadrinhar o espaço e tornar a vida quase impossível aos criminosos "físicos". Este progressivo acossamento é a história de Dillinger tal como o filme a conta, tornada símbolo da diferença entre dois mundos ou entre dois tempos. Não por acaso - ou por acaso histórico prenhe de conotações - tudo acaba numa sala de cinema. Os campos/contracampos entre Dillinger e Clark Gable (o filme que ele foi ver era "Manhattan Melodrama") têm esta ironia: estabelecem uma fronteira intransponível ("folk hero", Dillinger comportava-se como personagem de cinema mas nunca poderia ser tão intocável e inacessível como uma personagem de cinema) no mesmo passo em que lhe definem a aura e a lenda. A seguir pode vir o epílogo - Dillinger deixou-as, à aura e à lenda, no ecrã do cinema. Este filme, entre outros, é a prova disso.

João Lopes, in Diário de Notícias, 6 de Agosto de 2009

Um cineasta formado na televisão

Por vezes, há qualquer coisa de desconcertante no modo como a fama de algumas personalidades do mundo do cinema acaba por favorecer o desconhecimento da sua própria versatilidade. Assim acontece com Michael Mann (nascido em Chigado, em 1943), cineasta consagrado por vários títulos ligados à tradição do policial, em especial a partir do sucesso internacional de Heat/Cidade sob Pressão (1995), com Al Pacino e Robert de Niro. De facto, Mann foi o primeiro cineasta a filmar a personagem de Hannibal Lecter (consagrada em 1991 através da interpretação de Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme). Aconteceu em 1986, com a adaptação de Dragão Vermelho, primeiro romance da trilogia de Thomas Harris sobre Lecter. Era o actor escocês Brian Cox que interpretava a personagem de Lecter (ainda designado por “Lecktor”), chamando-se o filme Manhunter (entre nós lançado como Caçada ao Amanhecer).

De invulgar subtileza dramática, Manhunter é, hoje em dia, um thriller muito pouco visto, apesar de claramente superior à versão de 2002 do mesmo Dragão Vermelho, dirigida por Brett Ratner. Mas não é essa a única referência esquecida da carreira de Mann. Em 1979, ele dirigiu um telefilme, The Jericho Mile, centrado na história insólita de um condenado a prisão perpétua (Peter Strauss) que mantém um regime obsessivo de treino de corrida, a ponto de se colocar a hipótese de o enviar aos Jogos Olímpicos: o impacto emocional e o sentido espectacular de The Jericho Mile acabaram por valer-lhe a difusão nas salas de cinema de muitos países (em Portugal, estreou-se como Fúria de Vencer).

Aliás, a experiência de Mann no mundo da televisão está longe de ser indiferente para o desenvolvimento do seu trabalho. Aí, ele integrou um sentido prático da rodagem que lhe permite, mesmo quando trabalha com as sofisticadas câmaras digitais da actualidade, manter uma grande espontaneidade e uma permanente capacidade de adaptação aos problemas gerados pela utilização de cenários naturais. Isso está bem expresso na sua “trilogia digital”: Colateral (2004), Miami Vice (2006) e, agora, Inimigos Públicos. Por um lado, são filmes eminentemente experimentais, capazes de tirar o máximo partido de máquinas que estão a alterar de modo significativo as condições de rodagem, em particular no aproveitamento das fontes naturais de luz; por outro lado, isso não impede Mann de ser um cineasta capaz de revalorizar os valores mais tradicionais de Hollywood, a começar pelo elaborado trabalho com os actores.Johnny Depp a caminho do Oscar?'

Já próximo do final de Inimigos Públicos, quando se começa a apertar a teia policial em torno de John Dillinger (Johnny Depp), há uma cena incrível: nela vemos, em pose casual de óculos escuros, o próprio Dillinger entrar no quartel-general da polícia, quase deserto (em boa verdade, estão a tentar encontrá-lo noutro local). Não se trata

de uma acção premeditada, nem se transforma num qualquer efeito de surpresa. O que lhe confere uma indescritível estranheza é o facto de Dillinger, com evidente curiosidade, observar os artefactos de trabalho dos polícias e, em particular, nos painéis nas paredes, as muitas fotografias em que ele próprio é figura de destaque.

Do ponto vista simbólico, reforça uma componente essencial da personagem, afinal coabitando com os mecanismos da sua própria lenda no imaginário social. Em termos narrativos, é uma cena que, por si só, define um espantoso cineasta: não se trata de fazer “avançar” a acção através de uma mera acumulação de informações, mas sim de reforçar um jogo de intensidades paradoxais que, em última instância, remete para a vida interior do próprio Dillinger.

Por aí podemos definir a singularidade do trabalho de Michael Mann. Ao reinvestir a personagem de Dillinger, é óbvio que Mann está consciente da riqueza estética da tradição do filme de gangsters, desde os tempos gloriosos do primeiro Scarface (1932 - cartaz) até às experiências modernas de Martin Scorsese. Ao mesmo tempo, não há nele nenhum revivalismo saudosista, nenhuma prática simplista da “citação”. E é, de facto, admirável que a tensão física que comanda as acções de Inimigos Públicos nunca exclua um sentido eminentemente psicológico de caracterização das

personagens. Paradoxo suplementar: num cinema cada vez mais devedor da sofisticação das câmaras digitais, o que Inimigos Públicos celebra é o valor primitivo do actor como aquele através do qual passam todas as linhas de força da narrativa. Será preciso acrescentar que Johnny Depp deverá ter, no mínimo, uma nomeação

para o Oscar?

Título original: Two LoversDe: James Gray

Com: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, Isabella Rossellini

Género: Drama, Romance

Classificação: M/12

Origem: EUA

Ano: 2009

Cores, 110 min

Site

Depois de um historial de distúrbio bipolar que culmina numa tentativa de suicídio, Leonard (Joaquin Phoenix) regressa ao apartamento dos pais, em Brooklyn, Nova Iorque, onde espera fazer uma longa pausa para recuperar. Os pais (Isabella Rossellini e Moni Monoshov), nos seus esforços para o apoiar e tentando arranjar uma solução para os seus problemas, acabam por criar uma enorme pressão para que ele invista numa relação afectiva com Sandra (Vinessa Shaw), uma mulher sensível que parece ter tudo para ser a esposa perfeita. Quase em simultâneo, Leonard conhece Michelle (Gwyneth Paltrow), a neurótica e sensual vizinha, também ela com um passado emocional complicado, que exerce um enorme fascínio sobre ele. Agora, no meio de um triângulo amoroso e cheio de pequenos pecados, Leonard terá de se decidir entre a razão, que lhe pede o equilíbrio de um casamento confortável com Sandra, ou o instinto, que o empurra para Michelle, numa relação profunda mas que possivelmente o arrastará para o passado...

"Duplo Amor", de James Gray, poderá ser a última aparição de Phoenix nos cinemas, que anunciou, em 2008, o fim da carreira de actor para se dedicar, em exclusivo, à música.

Luís Miguel Oliveira, in PÚBLICO, 28 de Julho de 2009

Do ridículo ao sublime

É a história de um homem apaixonado, e o seu movimento é semelhante ao da grande literatura da paixão: encontrar nesse ridículo a sua própria força trágica.

James Gray, na entrevista concedida ao Ípsilon, diz que a condição de se estar apaixonado ("the state of being in love") é inevitavelmente "ridícula". Não o diz para remeter o tema da paixão a um assunto de comédia, nem para postular que qualquer abordagem do tema deva insistir neste ponto (de resto, não é ao "sentimento" que ele se refere, é ao "comportamento", ao "estado"). Di-lo, sim, para complicar a sua própria tarefa. "Duplo Amor" é a história de um homem apaixonado (Joaquin Phoenix), e o seu movimento é semelhante ao da grande literatura da paixão, ou ao da grande tradição do melodrama clássico: encontrar nesse ridículo a sua própria força trágica, operar uma passagem do ridículo ao sublime. A cena final, quando Phoenix fica com uma das mulheres (e com um dos mundos) que o dividiram porque simplesmente já não tem opção, e mesmo assim conseguem (ele e Gray) apresentar isso como uma escolha, transbordante de sinceridade e dignidade, é a prova do sucesso da empresa. Em "Duplo Amor" vamos mesmo do ridículo - ou enfim, sejamos francos: do vagamente ridículo - ao absolutamente sublime.

Gray, que na sua curta obra (esta é a quarta longa-metragem) sempre filmou histórias aparentadas ao policial, abre aqui a torneira do melodrama (na entrevista ele explica por que o fez, assim como explica porque é que "Duplo Amor" foi feito logo a seguir a "Nós Controlamos a Noite", sem o habitual intervalo de vários anos que mediou os seus outros filmes). A mudança é mais superficial do que parece. Os seus outros filmes ("Viver e Morrer em Little Odessa", "The Yards" e "Nós Controlamos a Noite") eram melodramas familiares temperados por intrigas policiais, histórias de amor entre filhos, pais, irmãos. E "Duplo Amor", excluindo a intriga policial, preserva muitos dos elementos desses filmes. Não deixa de ter, apesar da história de Phoenix e das duas mulheres (Gwyneth Paltrow e Vinessa Shaw), um fundo de melodrama familiar, e como também é habitual em Gray, directamente ligado às comunidades emigrantes da zona de Nova Iorque (a acção passa-se em Brighton Beach, a família da personagem de Phoenix é de origem russa). E a questão familiar, origens, identidade, expectativas, é importante no filme e no próprio arco da personagem. Gray eliminou as pistolas mas continua a filmar - como os polícias polacos de "Nós Controlamos a Noite" - "ecossistemas" familiares muito específicos. E de certa maneira isto é outra vez, ainda como nesse filme, uma variação sobre a parábola do filho pródigo.

James Gray filma admiravelmente, é um estilista. O tratamento da cor e as alternâncias interiores/exteriores e dia/noite, o peso de cada acção e cada gesto (a indolência inquieta de Joaquin Phoenix é mais uma vez usada às mil maravilhas), a precisão na definição das personagens secundárias (a primeira cena com os pais dele, chega ele encharcado depois da tentativa de suicídio dos primeiros planos), a expressão do estatuto simbólico das raparigas (Paltrow, como uma "projecção", a mulher que se vê da janela; e Shaw, mulher "real", quase uma noiva de conveniência comercial), o desenho dos espaços e o confronto de geografias (Brighton Beach e Manhattan). É um estilista, mas não é um "virtuoso" no sentido comum (e "pobre") do termo - nenhum rasgo gratuito, nenhum gesto grandiloquente, antes uma consistência de tom que tem horror a tudo o que a possa trair e se deposita inteiramente (como na cena final) na justeza emocional que foi capaz de construir. Não é de "classicismo" que se trata - o primeiro a sabê-lo impossível é Gray - mas seria preciso inventar uma expressão melhor do que "neo-classicismo" para caracterizar o seu cinema.

E depois, uma vez que Gray (ainda a entrevista) se declara "obcecado por pormenores", há que reparar em pequenas coisas quase subliminares, e ficar a pensar se foi por acaso ou se foi premeditado. Quase "private jokes", mas que ficam a "bater" depois de as descobrirmos. A personagem de Phoenix chama-se "Leonard", o apelido da família da de Shaw é "Cohen", e estes dois nomes juntos evocam um cantor célebre por cantar sofridas e mortificadas devoções masculinas... Ou, ainda mais fundo: foi por acaso que Gray trouxe Isabella Rossellini para o papel da mãe, Isabella que foi o fruto do amor proibido e condenado de Roberto e Ingrid Bergman?...

Se a nomeação para o Oscar de Richard Jenkins servir para isso, já serviu de muito.

Título original: The VisitorDe: Thomas McCarthy

Com: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jekesai Gurira

Género: Drama, Romance

Classificação: M/12

Origem: EUA

Ano: 2007

Cores, 104 min

Site

Walter Vale, um professor de economia de 60 anos na Universidade de Connecticut, perdeu a paixão pelo ensino e leva uma vida rotineira, tentando preencher o vazio da sua existência a aprender a tocar piano, mas sem grande sucesso... Quando é forçado a deslocar-se a Nova Iorque para uma conferência, descobre que o seu apartamento foi ocupado por um jovem casal de imigrantes ilegais. Walter acaba por deixar que os dois jovens fiquem temporariamente com ele. Sensibilizado pela sua gentileza, Tarek, músico dotado, acaba por retribuir dando-lhe aulas de djembê. Aos poucos, Walter vai recuperar a alegria de viver, tornando-se amigo de Tarek. E quando a polícia prende Tarek e ameaça deportá-lo, Walter vai iniciar uma verdadeira cruzada para salvar o amigo.

Jorge Mourinha, in PÚBLICO, 19 de Fevereiro de 2009

Miniatura de gente em trânsito

Um daqueles pequenos filmes discretos e genuínos que apenas pedem um pouco mais de carinho

Provavelmente, se Richard Jenkins não tivesse sido nomeado para o Oscar de melhor actor, "O Visitante" não teria chegado a estrear em Portugal - é o tipo de filme que, sem ter razões para isso, foge aos radares da crítica e do público - e seria pena.

Um pouco como já acontecera com o filme anterior de Tom McCarthy, "A Estação", "O Visitante" é uma pequena miniatura de gente em trânsito a quem o destino troca as voltas - no caso, um professor universitário que se fechou na sua concha após a morte da esposa e, forçado a regressar a Nova Iorque para apresentar um trabalho, descobre emigrantes ilegais a morar no apartamento onde não punha os pés há anos. Walter acaba por travar-se de amizade com o casal - Tarek, um músico sírio, e Zainab, uma joalheira senegalesa - mas a história do seu regresso à vida entrelaça-se com a odisseia kafkiana de Tarek quando este é preso e entregue às autoridades como ilegal, e a sua tentativa de ajudá-lo esbarra numa inexplicável burocracia concentracionária.

É aí que McCarthy se perde e deixa "O Visitante" dividir-se em dois filmes, igualmente bons, igualmente discretos e igualmente tocantes, mas que não encaixam um no outro: de um lado, a reaprendizagem da vida por parte de um Walter que começa a sentir que andou a desperdiçar o seu tempo ( Jenkins, que vimos como secundário em dezenas de filmes ou como o pai fantasma da série "Sete Palmos de Terra", é impecável no papel), do outro a denúncia sossegada da paranóia securitária de uma América que dá por si a tratar mal os exactos mesmos imigrantes que fizeram dela o país que é.

McCarthy não os consolida a contento, mas compensa com a atenção aos actores e a sensação de estarmos a ver gente verdadeira e não personagens que servem uma função, suficiente para fazer de "O Visitante" um daqueles pequenos filmes discretos e genuínos que apenas pedem um pouco mais de atenção e de carinho. Se a nomeação para o Oscar de Richard Jenkins servir para isso, já serviu de muito.

João Lopes, in Sound + Vision, 19 de Fevereiro de 2009

New York, New York

Chama-se "O Visitante" e é o "patinho feio" dos Oscars deste ano: um filme com uma única nomeação — Richard Jenkins (melhor actor) — que emerge como símbolo de um espaço de produção independente que continua a dar conta da complexidade das relações humanas no presente da sociedade americana.

Trata-se de contar a inesperada aventura, afectiva e burocrática, de um professor universitário que descobre o seu apartamento de Nova Iorque ocupado por um casal de estrangeiros em situação ilegal — escrito e dirigido por Thomas McCarthy, O Visitante é uma frágil mas tocante história sobre a multiplicidade de raças, credos e sensibilidades, num registo em que o mais estrito realismo social não exclui uma calculada dimensão romanesca. Além do mais, Jenkins é um daqueles fabulosos secundários (vimo-lo, recen-temente, em Destruir depois de Ler, dos irmãos Coen) que há muito tempo merecia um papel como este, capaz de valorizar a versatilidade do seu talento.

Título original: Låt den rätte komma in / Let the Right One InDe: Tomas Alfredson

Com: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar

Género: Drama, Thriller

Classificação: M/16

Origem: Suécia

Ano: 2009

Cores, 114 min

Site

Aos 12 anos, Oskar é um adolescente frágil, martirizado pelos colegas de turma e sem amigos. Ele não contra-ataca, mas sonha vingar-se. Quando conhece Eli, uma menina da sua idade, sente que finalmente encontrou alguém com quem pode ter uma verdadeira relação de amizade. Porém, a rapariga intriga-o: ela apenas sai à noite e, apesar do muito frio, anda sempre de t-shirt. A agravar as suas suspeitas está o facto de a sua chegada a Estocolmo coincidir com uma série de mortes e desaparecimentos misteriosos. Até que tudo se esclarece: ela é uma vampira. Será a amizade de Oskar por ela mais forte que o seu medo?

Jorge Mourinha, in PÚBLICO, 28 de Maio de 2009

Morde aqui que eu deixo

A história de uma vampira adolescente e do seu único amigo é um dos mais espantosos filmes sobre a adolescência que vemos em muito tempo.

E se a nova vizinha do lado só sair à noite, não tiver frio mesmo quando está a nevar, irritar os gatos, não for à escola e só entrar em sua casa depois de ter sido convidada, isso quer dizer que... é uma vampira - mesmo que só tenha 12 anos. Ou, melhor, mesmo que só fisicamente tenha 12 anos.

Mas a mais recente revisão do mito dos vampiros não usa o vampirismo como metáfora para o sexo ou para a luxúria (ou mesmo, como "Crepúsculo", para a abstinência adolescente). "Deixa-me Entrar" é uma história de iniciação à idade adulta que é, ao mesmo tempo, mais inocente do que qualquer história de vampiros alguma vez foi, mas também mais perturbante. Por tudo aquilo que deixa por dizer - e deixa muito, porque o sueco Tomas Alfredson prefere sugerir mais do que explicar. Toda a componente sobrenatural é elidida, as cenas de violência gráfica contam-se pelos dedos: há qualquer coisa de fábula nesta história de dois adolescentes sozinhos que encontram conforto nos braços um do outro, mas é uma fábula glacial e selvagem, que segue os cânones vampíricos no seu onirismo inquieto ao mesmo tempo que os subverte com a banalidade do subúrbio desenrascado de Estocolmo onde tudo se passa, e que explora o lado animal, instintivo do vampirismo por oposição à fantasia civilizada da sedução romântica.

Oskar é um miúdo de doze anos, filho de pais separados, entregue a si próprio a maior parte do dia e perseguido por um colega de escola que tira especial prazer de o humilhar; as suas fantasias de vingança encontram libertação na faca que mantém escondida debaixo da cama e nas notícias de crimes sórdidos que recorta dos jornais, entre os quais uma vítima que foi sangrada até à morte num subúrbio próximo. A nova vizinha de patamar intriga-o - sobretudo depois de ela se cruzar com ele no pátio do prédio e dizer-lhe que nunca poderão ser amigos.

É o princípio de uma viagem que equaciona o estatuto de "outsider" do vampiro com a alienação adolescente dos miúdos em busca de aceitação por parte dos colegas, mas que também joga de modos extremamente inteligentes com a própria reputação "glacial", Bergmaniana, do cinema escandinavo. Por trás de um formalismo preciso e extremamente estruturado, Tomas Alfredson injecta sabiamente doses homeopáticas de emoções arrebatadas (amor, ódio, raiva) como só na adolescência conseguimos sentir - e fá-lo sem precisar de carregar no traço, deixando que um olhar, um gesto, um sorriso digam tudo o que é preciso. Mas também não recua perante o negrume imenso do abismo em que Eli, a menina-vampira, vive - e que não é assim tão diferente do desespero surdo que percorre o quotidiano de Oskar.

O impacto emocional de "Deixa-me Entrar" é tão visceral como a erupção súbita da violência animal que o habita a espaços. E reduzi-lo a mero filme de género é injusto para o que é não apenas uma grandíssima surpresa como um dos filmes mais atentos ao que é ser adolescente que vimos em muito tempoMais sobre o filme